La lingua è un organismo vivo, in costante evoluzione. Si trasforma nel tempo, si adatta alle esigenze comunicative delle persone che la usano e si modifica in base ai contesti sociali, culturali e tecnologici. Tuttavia, esistono lingue “funzionali” che sembrano sfuggire a questo principio, lingue che, per loro natura, si cristallizzano in regole fisse e immutabili. Tra queste, il linguaggio dei brevetti rappresenta un caso particolarmente interessante, in quanto si configura come un paradosso: mentre il suo contenuto è per definizione innovativo, il suo linguaggio rimane straordinariamente codificato e rigido.

I brevetti hanno il compito di descrivere le invenzioni in modo chiaro, preciso e legalmente inoppugnabile. Per raggiungere questo obiettivo, il linguaggio brevettuale si è sviluppato come un codice altamente strutturato, con regole specifiche che vanno applicate con rigore. Le parole e le espressioni utilizzate nei testi brevettuali non possono essere lasciate all’interpretazione soggettiva: ogni termine deve avere un significato univoco e coerente con la pratica brevettuale internazionale e in ambito multilingue, e al contempo presentando un rigore giurisprudenziale.

La lingua dei brevetti, uno zombie fra lingua viva e lingua morta

Questo livello di rigidità ha decretato una sorta di fossilizzazione del linguaggio brevettuale, fissandolo in un insieme di gerghi tecnico-scientifici che, pur essendo molto usati e necessari, non si evolvono se non a livello terminologico, dato che devono introdurre concetti e oggetti per definizione nuovi. Ne emerge pertanto una lingua “viva ma non vivace”: l’obiettivo non è la creatività espressiva, bensì la certezza giuridica, la chiarezza semantica verso una teorica tensione ala totale assenza di ambiguità interpretative.

Proprio come il provocatorio titolo di questo paragrafo suggerisce, si tratta di una lingua non propriamente viva, tuttavia non-morta: una specie di zombie in cui in effetti siamo specializzati, in InnovaLang!

Il ruolo delle regole e della terminologia

Uno degli aspetti che rende la lingua dei brevetti particolarmente rigida è la necessità di conformarsi a standard e regolamenti internazionali. Gli uffici brevetti di tutto il mondo, come l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), l’European Patent Office (EPO) e l’United States Patent and Trademark Office (USPTO), adottano criteri linguistici estremamente precisi per garantire uniformità e chiarezza.

La terminologia brevettuale è composta da un numero relativamente limitato di termini tecnici e giuridici, che vanno utilizzati con coerenza. Ad esempio, l’uso di sinonimi è fortemente scoraggiato, se non addirittura vietato, per evitare possibili contestazioni o interpretazioni ambigue. Anche la sintassi segue schemi predefiniti, con periodi lunghi e articolati, spesso ridondanti, che garantiscono la massima chiarezza possibile sul significato di ciò che vi si descrive.

Le Rivendicazioni sono poi un modello paradigmatico di esattezza tecnica sommata a rigore giuridico: in esse si trova la quintessenza del linguaggio brevettuale.

Tale codificazione si estende anche alla struttura dei documenti brevettuali, che devono rispettare una precisa suddivisione in sezioni (come titolo, abstract, descrizione, rivendicazioni e disegni) e seguire regole formali ben definite. Il linguaggio brevettuale, insomma, non lascia spazio a spontaneitĂ , creativitĂ e variabilitĂ .

Tuttavia, come in evidenza nel manuale “La traduzione brevettuale” (F. Perotto, 2014): “L’interesse che può suscitare la lettura del presente documento è insito, per il linguista, nella particolarità del linguaggio brevettuale, affascinante mix di linguaggio tecnico e legale/burocratico, vera e propria palestra per il traduttore, laddove il linguaggio tecnico concerne ogni possibile ambito tecnico e scientifico per presentare – come da definizione stessa di brevetto – qualcosa di estremamente innovativo o presunto tale.”

Il paradosso della lingua brevettuale diventa evidente quando si considera il contenuto stesso dei brevetti. Il linguaggio dei brevetti serve a descrivere le invenzioni più avanzate e talvolta rivoluzionarie, dalle tecnologie informatiche ai nuovi materiali, dai farmaci ai dispositivi medici che andranno a costituire di volta in volta l’ultima frontiera del progresso scientifico. Eppure, per quanto i concetti descritti nei brevetti siano innovativi, la struttura utilizzata per esprimerli rimane statica e immutabile.

Ciò crea una contraddizione evidente: la lingua brevettuale è condannata a cristallizzarsi proprio in un ambito che, per definizione, si basa sul cambiamento e sul progresso. Mentre il linguaggio tecnico in altri settori scientifici e industriali evolve continuamente per adattarsi alle nuove scoperte e ai nuovi contesti, il linguaggio brevettuale rimane fermo, vincolato da norme rigide che impediscono modifiche sostanziali alla sua struttura.

L’intelligenza artificiale e il futuro del linguaggio brevettuale

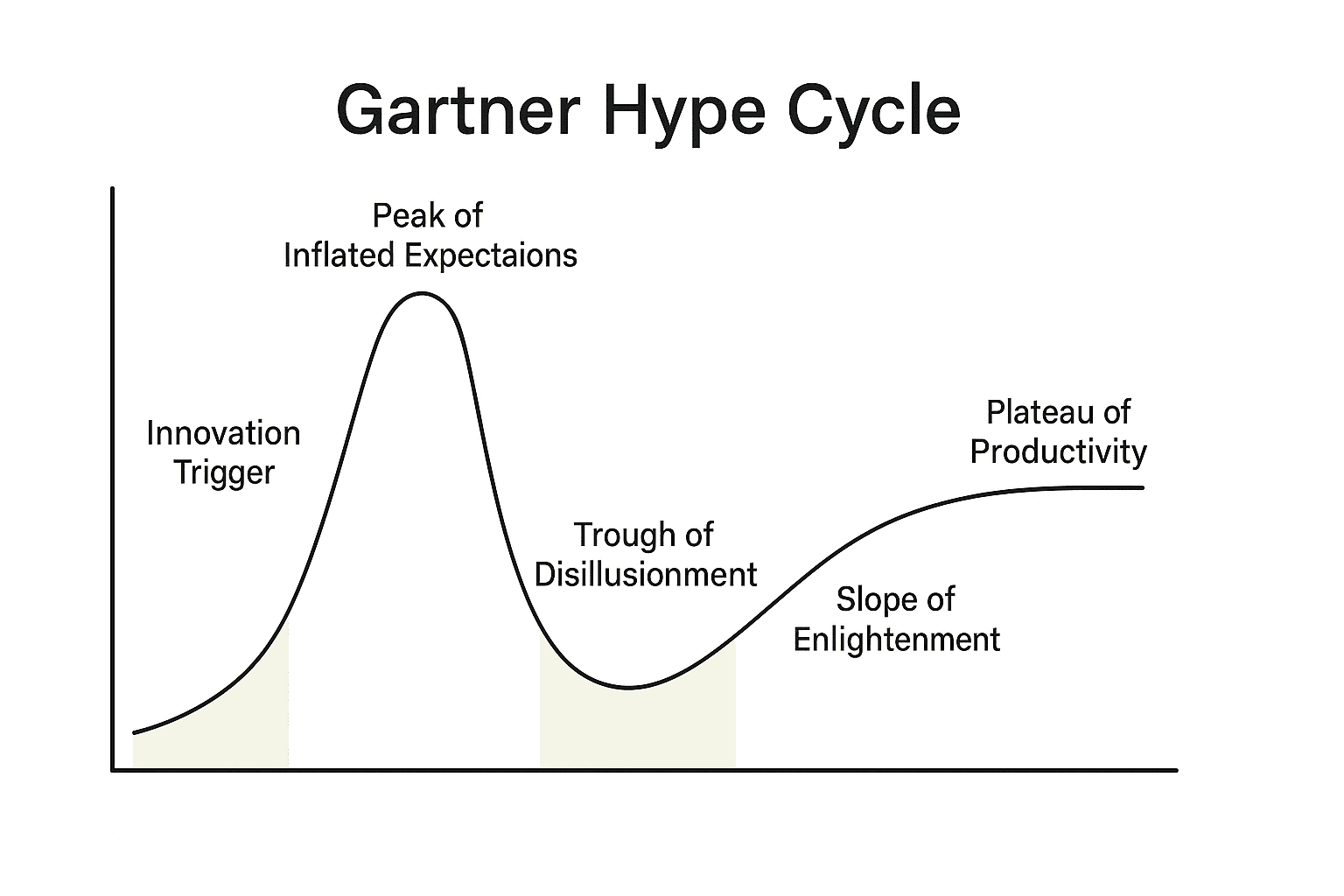

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha iniziato a giocare un ruolo importante anche nel settore della brevettazione. Strumenti basati su AI vengono sempre più utilizzati per la redazione semi-automatizzata di brevetti, per condurre le ricerche di anteriorità e per analizzare i documenti brevettuali. Tuttavia, anche l’IA si trova a dover operare all’interno delle regole rigide del linguaggio brevettuale, adattandosi a un modello statico piuttosto che innovando la sua forma espressiva.

Per molti versi, questa peculiarità ne facilita l’adozione: la sua ricorsività , a condizione di integrare una capacità di contestualizzazione come fa il nostro motore di IA proprietario Patren, ne fa un territorio ideale di applicazione e utilizzo.

La sfida futura sarĂ quella di conciliare la necessitĂ di chiarezza giuridica con una maggiore flessibilitĂ linguistica, permettendo al linguaggio brevettuale di evolversi senza perdere la sua funzione principale.

Conclusione

Il linguaggio dei brevetti rappresenta un caso peculiare nel panorama linguistico: pur essendo utilizzato per descrivere l’innovazione, rimane esso stesso rigidamente codificato e privo della capacità di evolversi come una lingua viva. Questo paradosso evidenzia la tensione tra la necessità di innovazione e l’esigenza di stabilità e certezza giuridica.

Se da un lato questa rigidità garantisce una protezione chiara e solida per le invenzioni, dall’altro pone sfide nel rendere il linguaggio brevettuale più accessibile e adattabile all’evoluzione sempre più rapida del mondo tecnologico. Il futuro potrebbe vedere una graduale trasformazione del linguaggio dei brevetti, ma sempre nel rispetto di un equilibrio tra innovazione e codificazione. Il paradosso della lingua brevettuale, dunque, resterà un punto di riflessione fondamentale per chiunque operi nel settore della proprietà intellettuale.

A cura di InnovaLang, agenzia di traduzioni Torino e Cagliari. Mettici alla prova, chiedici un preventivo!

Ricorda: InnovaLang tratta…

Traduzioni per e-commerce Prestashop

Traduzione settore viaggi & turismo

Traduzione marketing e pubblicitĂ

Traduzione e adattamento per doppiaggio