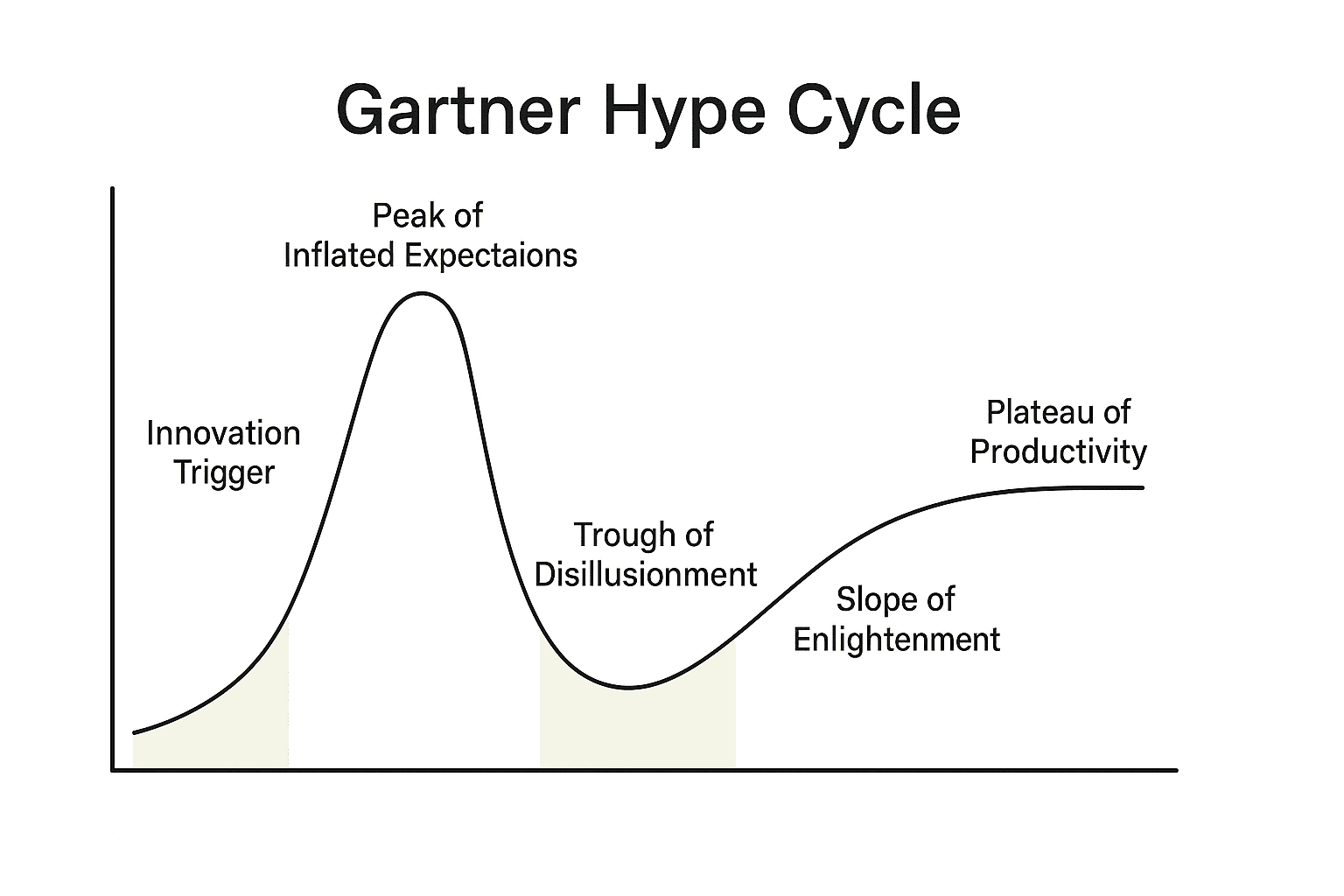

Dal rule-based ai modelli neurali: un cambio di paradigma

La traduzione automatica ha una storia che risale agli anni ’50, ma per decenni è rimasta confinata a sistemi “rule-based”, cioè basati su regole grammaticali e dizionari predefiniti. Questi strumenti, per quanto pionieristici, producevano testi frammentari e lontani dalla naturalezza della lingua umana.

La vera svolta è arrivata a partire dal 2016 con l’introduzione dei modelli neurali di traduzione automatica (Neural Machine Translation, NMT), come quelli sviluppati da Google, Microsoft e successivamente da numerosi altri player. I modelli neurali si basano su reti profonde capaci di apprendere in modo statistico e probabilistico le relazioni fra parole e frasi, restituendo traduzioni più fluide, coese e naturali. Grazie a enormi quantità di dati multilingue e a tecniche come l’attenzione (attention mechanism), le AI sono sempre più capaci a cogliere il contesto delle frasi, superando il vecchio approccio “parola per parola”.

L’era dei Large Language Models

Negli ultimi due anni, l’introduzione dei Large Language Models (LLM) – come GPT, Claude, LLaMA o Gemini – ha ulteriormente alzato l’asticella. Questi modelli, addestrati su miliardi di parole, non si limitano a tradurre: comprendono, analizzano e generano testi coerenti, rispettando spesso lo stile e il tono originali. Strumenti come Patren hanno dimostrato quanto l’AI possa ormai produrre traduzioni di alta leggibilità, spesso superiori alle precedenti soluzioni neurali.

Un aspetto particolarmente innovativo è la capacità degli LLM di adattarsi dinamicamente al contesto, scegliendo termini più appropriati in base al settore (medico, legale, tecnico, marketing) e persino simulando preferenze stilistiche specifiche. Inoltre, l’integrazione con strumenti di post-editing assistito ha velocizzato il lavoro dei traduttori professionisti, consentendo di partire da una bozza automatica già molto vicina al risultato finale.

Vantaggi operativi e impatto sul settore

Dal punto di vista operativo, l’AI ha introdotto vantaggi significativi:

- Velocità: traduzioni quasi istantanee di interi documenti.

- Costo: riduzione dei costi per progetti multilingue ad alto volume, specie per testi a bassa priorità qualitativa.

- Scalabilità: possibilità di tradurre simultaneamente decine di lingue.

- Aggiornamento continuo: molti motori neurali migliorano costantemente grazie all’apprendimento continuo.

Questi progressi hanno avuto un impatto dirompente sul settore, innescando nuovi modelli di business, come il Machine Translation Post-Editing (MTPE), e ampliando le possibilità di accesso a contenuti multilingue anche per piccole imprese e privati.

I limiti dell’AI nella traduzione

Nonostante l’impressionante evoluzione tecnologica, l’AI presenta ancora limiti significativi, soprattutto se confrontata con il lavoro di un traduttore professionista.

Mancanza di comprensione reale e pensiero critico

Un punto cruciale è che l’AI non comprende veramente i testi che traduce. Anche i modelli più avanzati non possiedono cognizione, bensì operano tramite correlazioni statistiche fra parole e concetti. Questo comporta errori di interpretazione nei casi in cui il significato dipende da impliciti culturali, ironia, metafore o giochi di parole.

Per esempio, un traduttore umano, leggendo un testo di marketing ironico, capisce le intenzioni dell’autore e adatta la traduzione di conseguenza, mentre un motore AI tende a scegliere traduzioni letterali, perdendo sfumature fondamentali.

Terminologia specialistica e coerenza

Sebbene l’AI sia migliorata nella gestione di glossari e linguaggi settoriali, nei contesti altamente specialistici – come la traduzione brevettuale, quella medico-scientifica o legale – la precisione terminologica rimane un punto debole. Errori anche minimi in questi settori possono avere conseguenze rilevanti: un termine tradotto in modo improprio può compromettere la validità di un brevetto o l’interpretazione di una clausola contrattuale, come avevamo già trattato qui.

Inoltre, nei testi lunghi l’AI può perdere coerenza terminologica, utilizzando sinonimi diversi per lo stesso concetto senza rispettare uniformità stilistica.

Questioni di stile e tono

La traduzione professionale non è un mero trasferimento di significato: richiede sensibilità stilistica, capacità di localizzazione e adattamento culturale. Un traduttore umano sa quando è necessario rendere un testo più colloquiale, quando mantenere un tono formale o quando riscrivere parti del testo per rispettare le convenzioni della lingua di arrivo.

L’AI, invece, pur essendo sempre più abile nel “mimare” lo stile, non possiede la creatività e l’intenzionalità di un professionista.

Problemi di riservatezza e responsabilità

Un ulteriore aspetto riguarda la privacy e la responsabilità professionale. Molti sistemi di traduzione AI operano su server remoti e comportano rischi per la confidenzialità dei dati. Un traduttore professionista, invece, è vincolato da contratti e norme deontologiche che garantiscono la tutela dei contenuti riservati.

Infine, in caso di errore grave, chi risponde? Un traduttore professionista si assume la responsabilità del proprio lavoro, mentre un algoritmo non può essere chiamato a rispondere legalmente.

Conclusioni: l’AI come alleata, non come sostituta

L’intelligenza artificiale ha trasformato la traduzione in modo radicale, rendendola più veloce, accessibile e – in molti casi – sorprendentemente accurata. Per testi informativi, comunicazioni interne o progetti a bassa priorità qualitativa, la traduzione automatica può essere una soluzione efficace e conveniente.

Ma… Attenzione: il disastro in termini di immagine, reputazione, credibilità e responsabilità legale è dietro l’angolo, come già trattato in questo articolo!

Per i contenuti ad alto valore aggiunto – contratti, brevetti, manuali tecnici, testi letterari, comunicazione di brand – la traduzione professionale umana resta insostituibile. Solo un traduttore esperto è in grado di cogliere e trasmettere sfumature culturali, intenzioni comunicative e coerenza stilistica, elementi che nessun algoritmo, almeno per ora, è in grado di replicare pienamente.

La prospettiva più realistica e promettente non è quella di contrapporre AI e traduttori umani, ma di integrarli. L’AI, se utilizzata con competenza, può essere un’ottima alleata per velocizzare processi, generare bozze di partenza e ridurre i tempi di consegna. Ma il tocco umano resta ciò che garantisce la qualità, la precisione e, soprattutto, il valore comunicativo di un testo.

Per questo motivo, nel nostro lavoro quotidiano, l’obiettivo non è sostituire i traduttori con macchine, ma mettere la tecnologia al servizio della professionalità linguistica, per offrire traduzioni che siano non solo corrette, ma efficaci, naturali e realmente adatte al pubblico di destinazione.